Por Juan Carlos Bilyk

Continuando con lo que expresábamos en el artículo anterior (https://navajowhite-scorpion-169657.hostingersite.com/el-rincon-formativo/parte-1/), vamos ahora con la segunda categoría de santos a los que nos referíamos allí: los santos no canonizables, también denominados “santos no ejemplares”.

En primer lugar, aclaramos: lo que se expone a continuación es lo que se denomina una “opinión teológica”, basada en autores con suficientes pergaminos ganados para hablar de cuestiones de la fe. En caso que algo de lo que sigue contradiga una enseñanza de la Iglesia al respecto, por supuesto nos sometemos a la autoridad magisterial, y damos por anulado lo propuesto que se encuentre por fuera de la fe católica. Dicho esto, seguimos.

Esta categorización de “santos no ejemplares” puede por supuesto aplicarse a las almas que pasaron del purgatorio al cielo. Pero no pretendemos hablar de ellas aquí otra vez, sino de una clase especial de bienaventurados que, en razón de su conducta visible exterior, no merecen el título de “ejemplares”, pero sí el de “santos” (o sea, el más importante), en cuanto a que llegaron a la Gloria del Cielo inmediatamente tras su paso por este mundo, tras grandes luchas interiores en las que no pudieron ni podrían vencer, al menos no completamente, mientras peregrinaban en su tiempo histórico, y aun así fueron victoriosos. En todo caso, su victoria no fue visible, pero sí invisible.

Como sabemos, el don sobrenatural de la gracia, además de ser santificante (elevando al hombre del orden natural al sobrenatural), es también sanante, pues hace un trabajo de reparación (sanación) de lo ontológico en el hombre, del ser hombre, en cuanto a lo dañado por el pecado original (y por los personales). Por eso es un hábito entitativo (de ente = ser). Y como el obrar sigue al ser (cada cosa obra de acuerdo a lo que es), debemos suponer que un santo debe realizar obras santas. Y para lograr eso infunde Dios junto a la gracia otros hábitos sobrenaturales, pero operativos: las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Además, infunde Dios la gracia actual, que no es hábito, pero motiva a los anteriores, como dando “puntazos” al alma para que se mueva. Todo este magnífico organismo sobrenatural (brevemente expuesto aquí, da para más) permite que una acción buena realizada por el individuo tenga mérito para la salvación, porque ya no es uno el que obra por su propia cuenta, vida de pecado, sino vivificado por Cristo y su Gracia (cfr. Gal 2,20, y tal como enseña santo Tomás de Aquino en su “Comentario a los Gálatas”, lectura 6, pto. 3).

Pero nuestra naturaleza, herida como está por el pecado, no siempre puede responder con eficacia y menos prontamente a la moción de los dones sobrenaturales. El pecado en nuestra naturaleza arrastra desórdenes morales, enfermedades tanto del cuerpo como del alma, el temperamento dominante que cada uno tiene pero desajustado -tal vez severamente-, miedos diversos, y un abundante etc. Y ahí aparece la disposición personal para que, con el auxilio de la gracia, con esfuerzo y constancia, cada cual vaya poniendo orden en su interioridad.

Sin embargo, resulta que a veces Dios, por los misterios de su Providencia, permite que en algunas almas se den “de modo inculpable, importantes carencias –de salud mental, de formación doctrinal, de asistencias personales–. Y permite Dios entonces no pocas veces que perduren inculpablemente en el cristiano ciertas deficiencias psicológicas o morales que no afectan a la esencia de la santidad, pues al no ser voluntarias, no resisten la obra de la gracia. Aunque, eso sí, la oscurecen, y la ocultan en cierta medida ante los otros. Y es que la gracia de Dios, cuando actúa en un hombre concreto, aunque éste sea perfectamente dócil, no le sana necesariamente en esta vida todas las deficiencias intelectuales, volitivas y operativas de su naturaleza humana, tan herida y enferma. Sana en él todo aquello que viene exigido para su perfecta unión con Dios y para el cumplimiento de su vocación. Pero deja Dios a veces, sin embargo, que perduren en él no pocas deficiencias psicológicas y morales inculpables, que serán, quizá durante toda su vida, una gran cruz de humillación y sufrimiento. Y nada expía, purifica y santifica tanto como participar de la cruz de Cristo. Por tanto, puede Dios permitir, por ejemplo, que un cristiano que está fuerte en la virtud teologal de la esperanza sufra profundas depresiones crónicas de ansiedad y angustia. Puede permitir, y permite a veces, que una persona de gran caridad padezca con cierta frecuencia crisis compulsivas de irritación furiosa con sus prójimos” (José María Iraburu; Santos no ejemplares; en InfoCatólica del 1/6/2009).

¿Y cuál es la diferencia entonces con los santos que previamente debieron purificar sus faltas en el Purgatorio? Pues que, justamente, esas almas de las que venimos hablando aquí no pasan por ese estado de purificación, sino que ingresan directamente al Cielo. ¿Qué cómo es posible eso? Bien, la palabra clave es “inculpabilidad”, varias veces presente en el párrafo anterior. Si no hay culpa por esas manchas en el alma, entonces no hay nada que imputarles, y por lo tanto no requieren propiamente de purificación (aunque sí de “extirpación”, aniquilamiento de esa sombra, que se da en el instante de su ingreso en la Gloria).

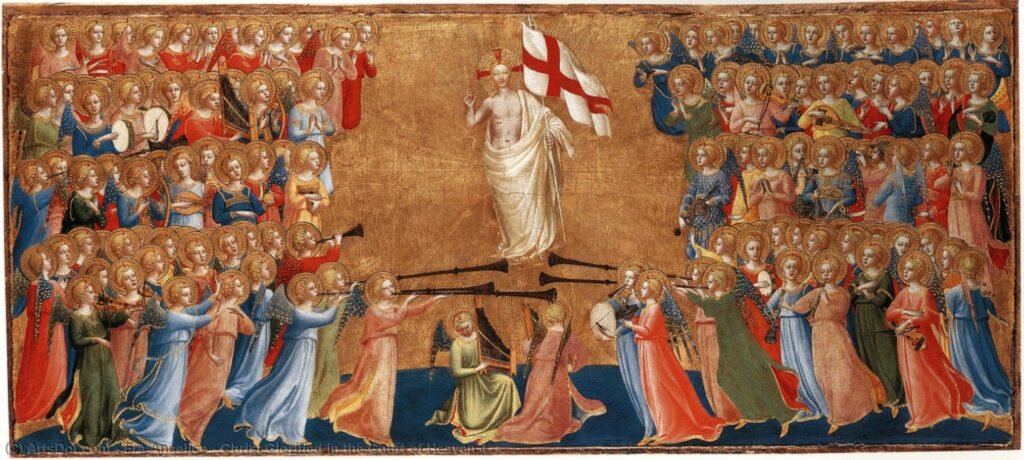

Tenemos entonces que la obra santificadora de Dios en esta vida produce tres tipos de santos. El primero es el de “los santos de feliz psiquismo, los santos castos, fuertes y dulces, los santos modelo, canonizados o canonizables, los santos admirables que provocan la acción de gracias y en quienes vemos a la humanidad transformada por la gracia” (Louis Beirnaert, Experiencia cristiana y psicología, Estela; 1969). El segundo tipo es de “los santos cuyos psiquismos son desfavorecidos y pobres, la multitud de los angustiados, agresivos, carnales, todos aquellos que arrastran el peso insoportable de los determinismos” (Ibid.). A ellos nos referimos aquí. Y el tercer tipo es de quienes ya habíamos hablado: la también multitud de bautizados con muchos pesares, cruces y faltas personales no determinantes, que podrían ir eliminando, aunque sea de a poco, con una vida santa y virtuosa, pero que no pusieron suficiente esmero, y para ellos preparó Dios el purgatorio.

Y junto a esa distinción, el otro tema a destacar es que, en esta vida, podría no distinguirse a estos santos no ejemplares de los pecadores, salvo que se observe algo crucial: el pecador se exculpa de sus faltas, las consiente, no se arrepiente de ellas; mientras que nuestro sufrido santo no-ejemplar “no trata de justificarse, remite sus deficiencias a la misericordia de Cristo, no intenta hacer bueno lo malo, no echa la culpa a los demás, y pone todos los medios a su alcance –que a veces en ciertas cosas son mínimos– para salir de sus miserias (…) Sufre, por ejemplo, grandes ansiedades y angustias neuróticas, pero permanece en una paz humilde, y ayudado por la gracia, multiplica los actos muy intensos de aceptación de la voluntad divina, de abandono confiado, sabiendo esperar «contra toda esperanza» (Rm 4,18). Y precisamente por esos actos tan intensos crece grandemente en la vida de la gracia, en la configuración a Jesucristo. Con ocasión de esa enfermedad psico-somática, el Espíritu Santo le está purificando y santificando acelerada y profundamente. Está haciendo de esa persona un santo, un gran santo, pero un santo no-ejemplar” (Iraburu, Op.cit.).

Es importante entender, por lo tanto, que no todos llegan a ser santos alegres y radiantes, sobre todo en medio de dificilísimas circunstancias (justamente ahí tenemos a Pier Giorgio y a Carlo, nuestros nuevos santos canonizados), todo ello gracias a una práctica intensa y heroica de virtudes, a la vez que motivados de manera extraordinaria por el Espíritu Santo y sus dones. Pero la verdad es que son muchos los que van progresando en santidad de una manera exteriormente sufrida, con no pocos rezongos y pesares, pero sin detenerse en la marcha hacia arriba. Parece que tropiezan, pero en realidad más bien trastabillan sin caer. En todo caso, algo tienen de ejemplar (aunque no sea suficiente para su canonización), y eso es la perseverancia, tan valorada por Jesucristo: “el que persevere hasta el fin, se salvará” (Mt 24,13).

Hay que tener cuidado, entonces, de andar reprochándole a esos hermanos cristianos que expresan a veces sus sufrimientos de manera visible, exigiéndoles un poquito de ánimo, alegría y buen humor ante las dificultades, rematando con el típico “porque todos tenemos problemas” (mostrándose así ellos más fuertes y capaces), mientras los pobres están poniendo todo su empeño y energía vital en santificarse, portando en su ser obstáculos que no puede eliminar, sino tan solo sobrellevar con cristiana resignación. Santos muy duchos en espiritualidad conocen muy bien de eso. Por ejemplo, santa Teresa de Jesús “sabía que algunas personas de mucho espíritu de oración, por dolencias psicológicas o por lo que fuera, eran incapaces de ponerse a orar asiduamente” (Iraburu; Op.cit.), y por ello escribía la gran mística: “Aunque a nosotros nos parecen faltas, no lo son; ya sabe Su Majestad [Cristo] nuestra miseria y bajo natural, mejor que nosotros mismos, y sabe que ya estas almas desean siempre pensar en Él y amarle” (Libro de la vida; 11,15). Por lo cual aconsejaba no “atormentar el alma a lo que no puede” (Op.cit.; 11,16). Y lo mismo San Juan de la Cruz, cuando afirmaba que “hay muchas almas que piensan no tienen oración y tienen muy mucha, y otras que [piensan] tienen mucha y es poco más que nada” (La subida del Monte Carmelo; Prólogo, 6) (aclaración: los corchetes son nuestros).

En conclusión: a la vez que Dios presenta ejemplos luminosos de vidas santas, para ser imitadas en todo lo que se pueda y para pedir su intercesión por nuestras necesidades, asimismo deja que muchos de sus hijos porten con entereza y abundante esperanza sus miserias para que, providencial y paradójicamente por medio de ellas, se santifiquen. Y lo que tienen en común todos ellos, los santos ejemplares y los no ejemplares, es que ninguno aspira a ser elevado a los altares. Ellos tan solo quieren servir y amar a Dios. Entonces, a no desistir de la santidad, aunque tal vez no llegue uno a ser modelo de vida cristiana a los ojos de los demás.

Y si saben de algún hermano cuya aspiración es ser algún día canonizado, adviértanle que, por razón misma de ese deseo, más lejos no podría estar de ello.